「麻酔科医のみならず、外科医もしばしば行う脊髄くも膜下麻酔

麻酔科医ならでは、プロならではの質の高い脊髄くも膜下麻酔を行おう」

と言うことで、今回は脊髄くも膜下麻酔についてお話ししていきたいと思います

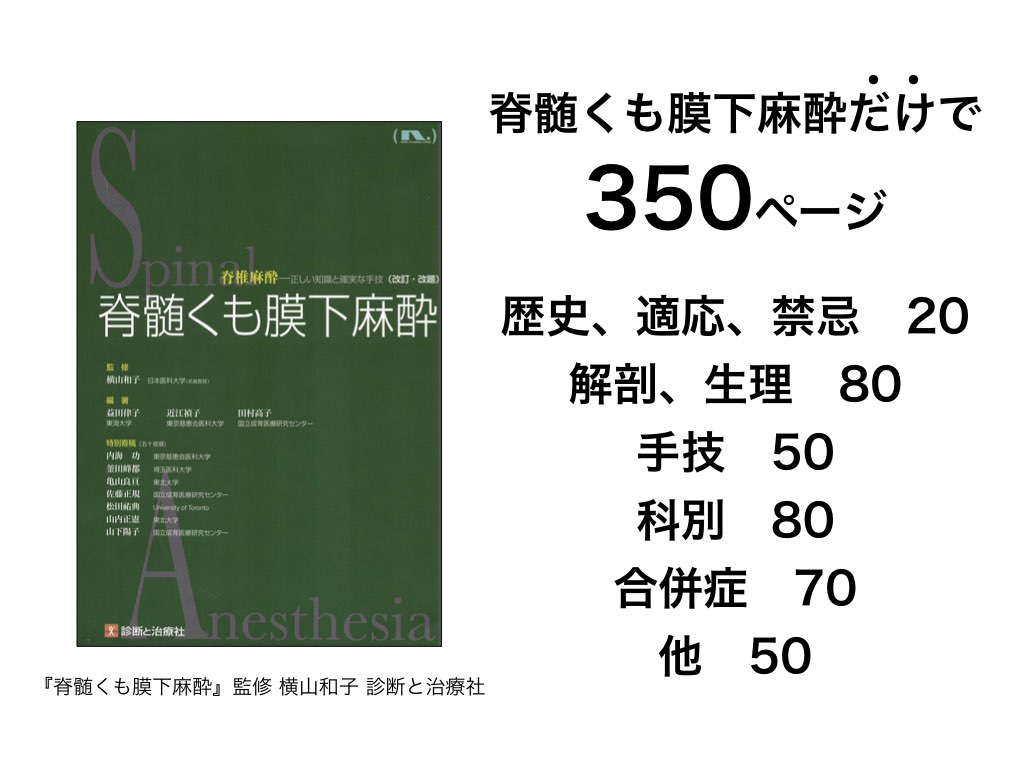

まずはじめに書籍を紹介しておきます

今回のテーマにドンピシャの書籍です

今回の多くの内容がここから抜粋されていますので、最後まで読んでいただいて脊麻の全てを知りたくなった人はぜひ手にとってみてください

なんと脊麻だけで約350ページあります

ただものではない本だということはすぐにお分かりになると思います

今回のラインナップです

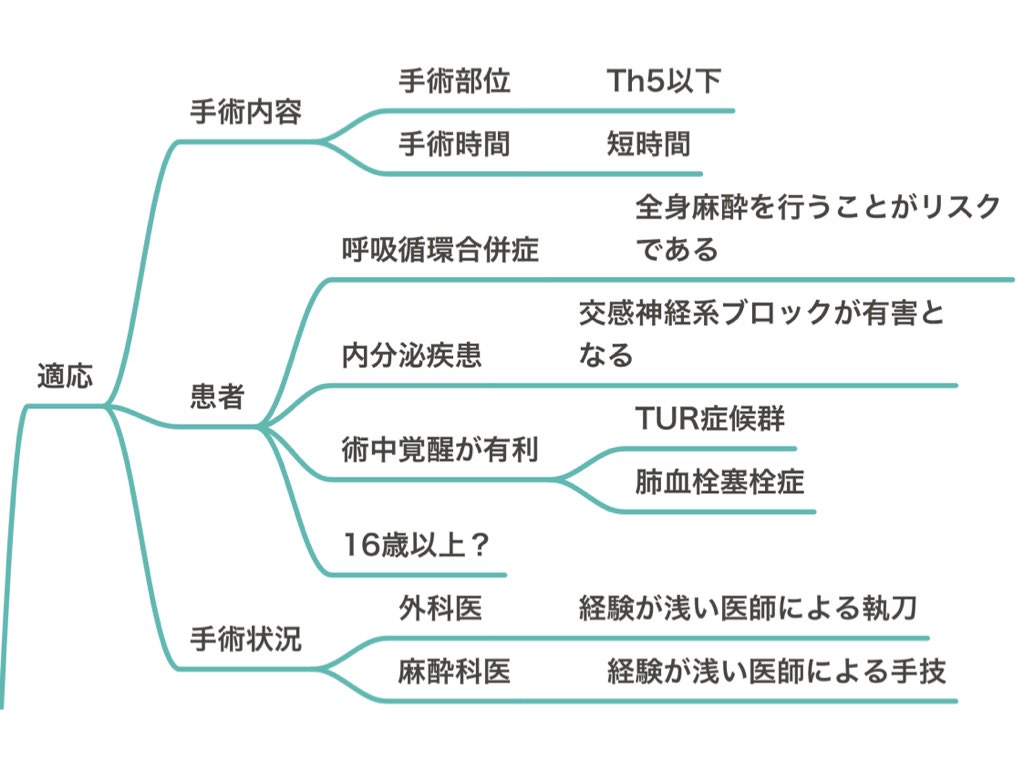

適応

脊髄くも膜下麻酔の適応を手術内容、患者背景、手術状況によって分けてお話しします

手術内容

手術内容では、まず手術部位が限られます

脊髄レベルでTh5以下が妥当であろうと思います

後半でお話ししますが、心臓交感神経(Th1-5)遮断は避けるべきであることが理由です

また手術は短時間のものに限ります

日本で脊髄くも膜下麻酔で使用する場合、ほとんどがブピバカインを使用しますが、

薬物動態を考慮すると上限は3時間くらいかなと個人的には思います

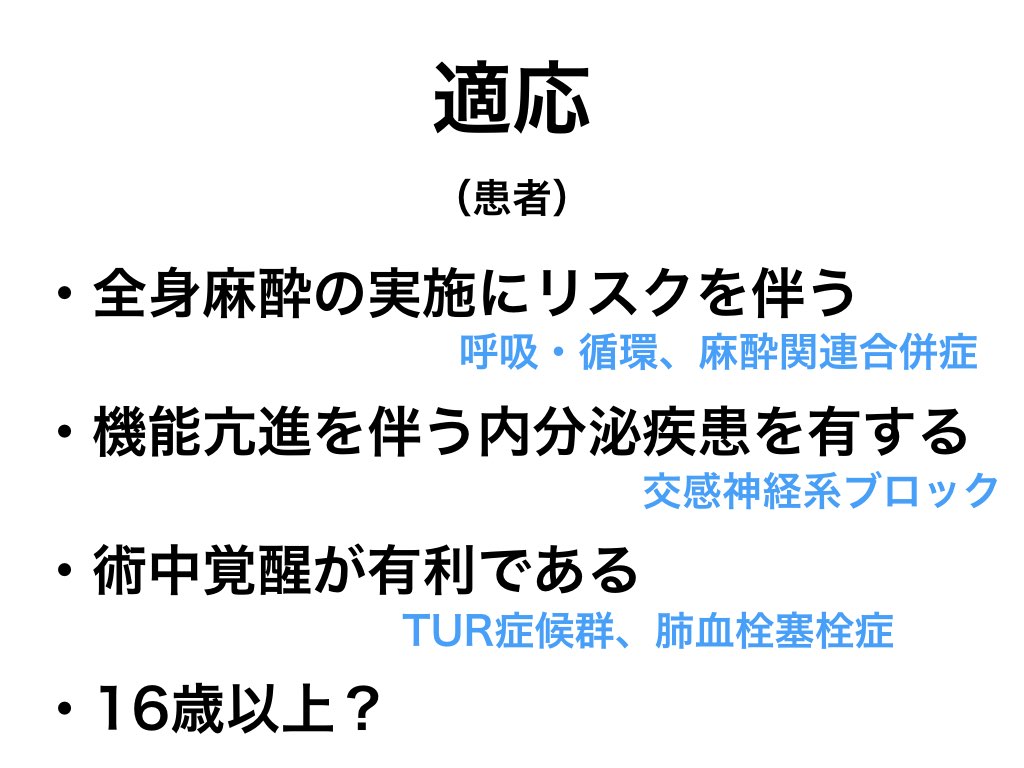

患者背景

患者背景では上記が適応となるでしょう

特に全身麻酔を避けたい患者は下記のように数多く存在します

ぜひ参考にしてみてください

ただし、脊髄くも膜下麻酔はリスクがないと勘違いしないでください

施行方法によっては呼吸循環に悪影響を及ぼすことは十分にあり得ます

合併症を熟知した上で麻酔法を選択することは言うまでもありません

機能亢進を伴う内分泌疾患の1つにバセドウ病があります

脊麻による広範の交感神経遮断により、血中サイロキシン濃度が変化しません

これはバセドウ病患者にはメリットですね

術中に覚醒している利点は患者自ら症状を訴え、素早く治療に移ることができるということです

高Na血症による意識障害や肺塞栓症よる呼吸苦などを強く疑う手術の場合に、麻酔法を脊麻にすることは有効な手段となるでしょう

また、15歳以下の患者へ脊髄くも膜下麻酔を行うには注意が必要です

成人と解剖学的に脊髄や脳脊髄液量が異なっていること、そもそも心理面での問題があることなど熟練性が求められます

実際私も小児手術で脊麻を行なったことはありません

今回紹介した書籍では小児への脊麻についても述べられていて、決して禁忌ではありません

手術状況

外科医もしくは麻酔科医が経験が浅い医師の場合、手術時間の延長や合併症を起こす可能性が高くなる状況では、避ける傾向にあります

自発呼吸下では手術がやりにくいという場面もあるでしょう

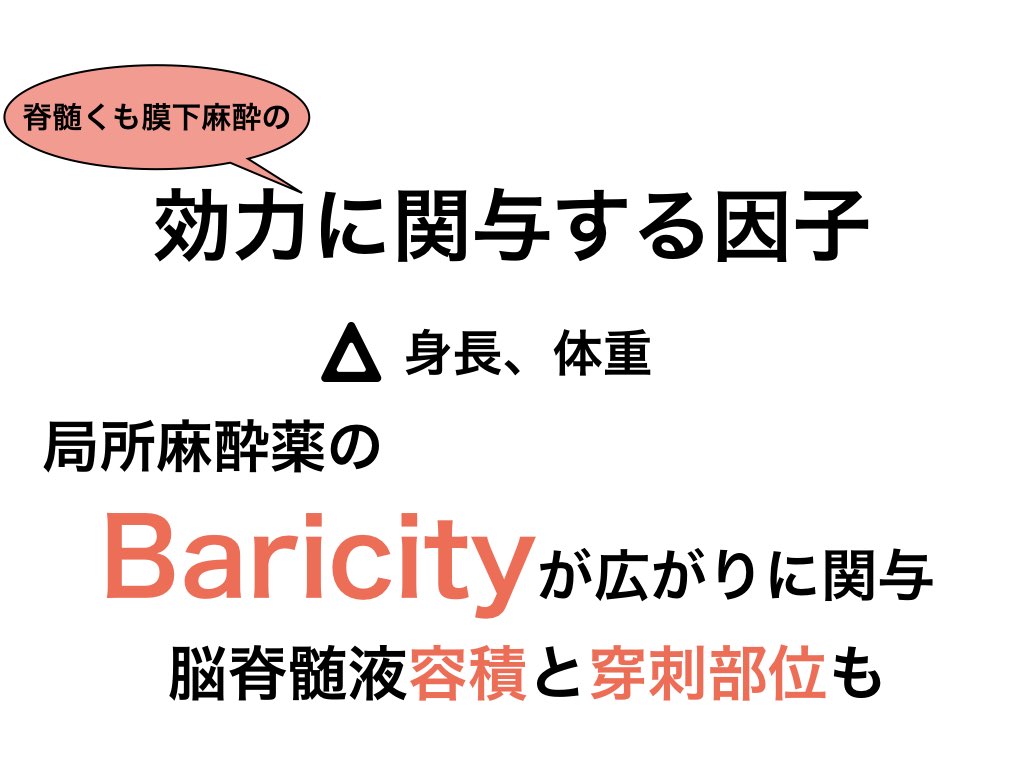

効力に関与する因子

脊髄くも膜下麻酔の効力はどのような因子が影響しているのでしょうか

それを述べる前にまず、

一般的に局所麻酔薬の効力関わる因子について考えてみましょう

局所麻酔薬は用量、濃度、容量が関係してきます

式にしてみると、『用量=濃度×容量』となります

つまり用量が同じであれば、容量が大きいほど濃度が薄くなるということです

容量を増やし麻酔領域を広げるか、濃度を高くして持続時間を延ばすか

それぞれの手術によって判断していきましょう

上図では容量を一定のロピバカインを用量を変えて投与してみたところ、用量が多いほど持続時間が延長しているという研究結果です

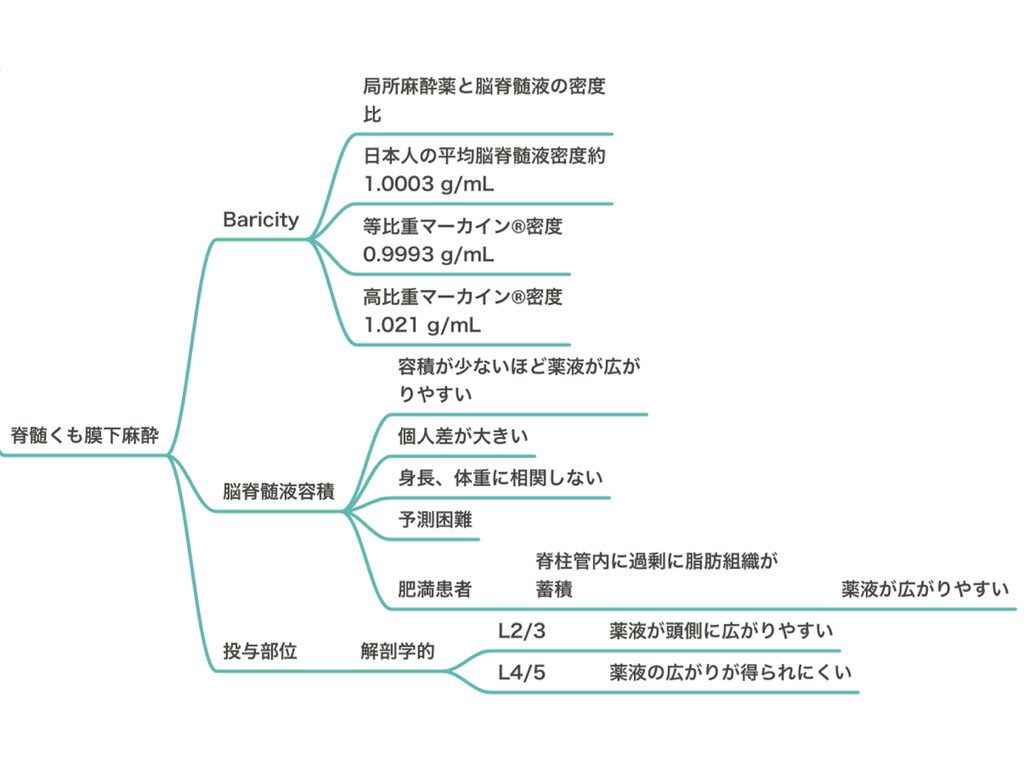

では効力に関わる因子の話を、脊髄くも膜下麻酔に特化したものにしていきましょう

まずは「Baricity」が大きく関与してきます

Baricityとは、脳脊髄液1 mLに対する溶液1 mLの密度比です

比重が蒸留水1 mLに対する溶液1 mLの密度比、なので対比するとわかりやすいかと思います

このBaricityの違う2つの薬剤が、日本で行われる脊髄くも膜下麻酔のほとんどで使用されています

この薬剤についてはこの後述べさせていただきますが、

とりあえずここではこの数値が効力に影響を及ぼすんだなということを覚えてください

脳脊髄液容積も脊麻の効力に影響してきます

溶液を入れる容積が少なければ、広がっていくということは容易に想像できると思います

ただし、これには大きな弱点があります

この容積は全く予測ができないのです

同じ身長や同じ体重の人でも容積が大きく異なることがわかっており、臨床的には使い勝手は悪すぎるのです

そのため、あくまで予測できる患者にのみこの考え方を採用するのです

例えば、重度の肥満患者は脊柱管内にも脂肪組織が蓄積しているだろう

ということは、脊髄くも膜下腔の容積は少なくなっているはずです

よって通常より局所麻酔薬の容量を少なくしよう、となるのです

単純に体重が重いほど薬剤を多く使用する、という考え方ではダメだということも言えます

穿刺部位も効力に影響してきます

解剖学的に考えてみましょう

このように第4腰椎は水平仰臥位での脊柱の最高点となることが多いです

つまりこの最高点より尾側であるL4/5から穿刺する場合と、最高点より頭側であるL2/3で穿刺する場合とでは薬剤の広がり方が変わってくるというのはわかっていただけるとか思います

ブピバカイン

それでは実際に脊髄くも膜下麻酔で使用する薬剤についてお話ししていきましょう

局所麻酔薬であるブピバカインです

日本では商品として「高比重マーカイン®︎」と「等比重マーカイン®︎」があります

この2つの薬剤の違いは先に述べたように「Baricity」の違いです

髄液に対して密度が高いものが高比重、密度がほぼ同じものが等比重となります

等比重マーカイン®︎は厳密に言えばBaricityが1以下のため、低比重なんですですけどね

そもそも水ではなく髄液なので比重という言葉も使い方としては間違っているんです

雑学はここまでにして..本題に戻ります

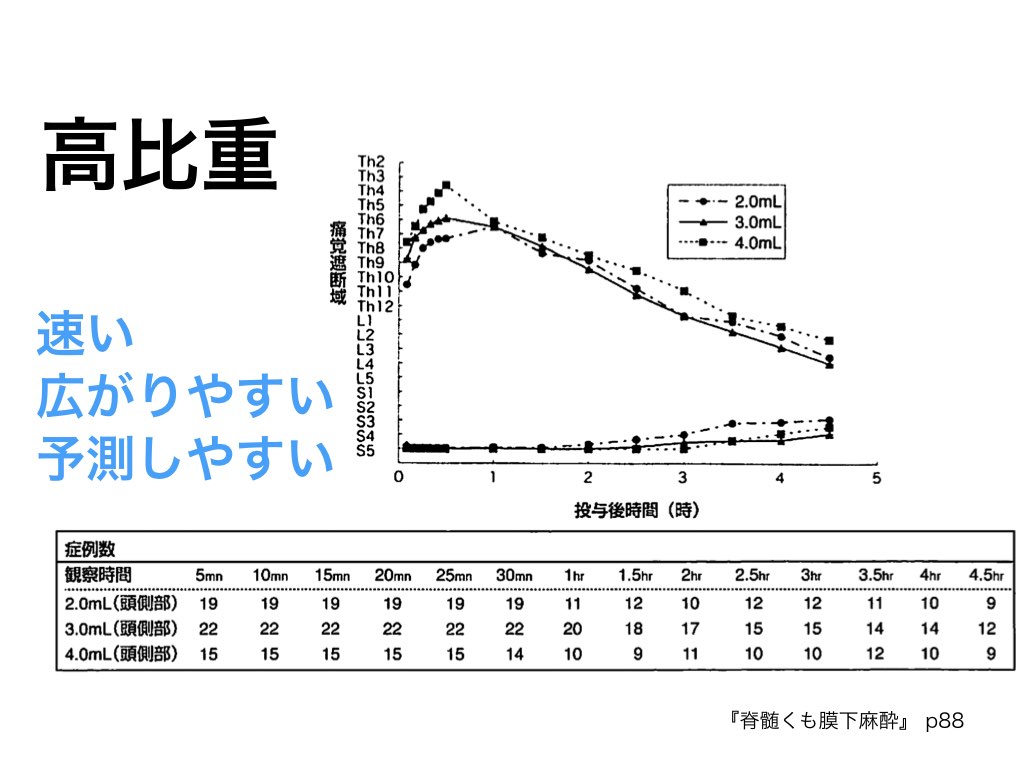

高比重はBaricity が高いため脊髄くも膜下腔内で重力に従います

そのため素早く広がり、穿刺部位や体位の調節により容易に範囲を予測できます

これは大きなメリットです

デメリットは速く、広がりやすいがゆえに広範囲に交感神経遮断が起こってしまうことです

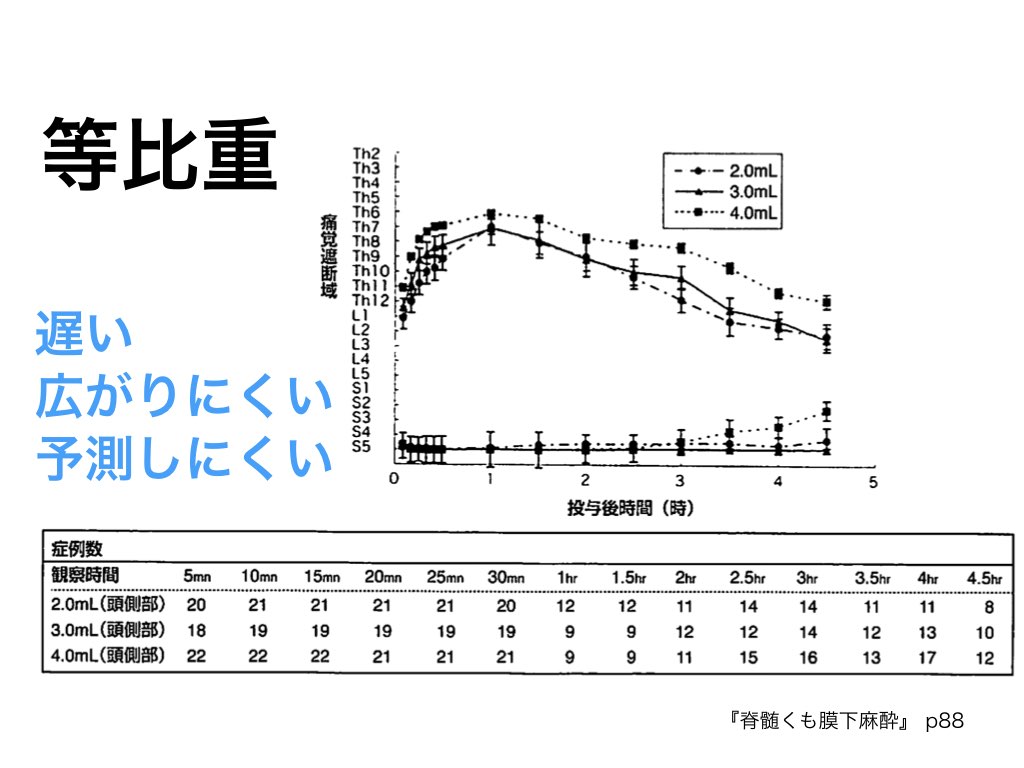

一方で等比重は広がりが遅く、投与部位にとどまりやすい特徴があります

これはメリットでもあり、デメリットでもあります

前半で述べたように、局所麻酔薬は用量、濃度、容量が効力に関与します

そのため等比重は広範な麻酔領域は期待できませんが、その局所における効力の持続時間を長くできるのです

脊髄くも膜下麻酔は麻酔科にとって、とても大事な麻酔法の1つであることはお分かりいただけましたでしょうか

それでは最後に合併症についてお話しさせていただきます

合併症

どの麻酔法にも必ず合併症はあります

この合併症を事前に把握しておくことは、よりその麻酔を極めていく上でとても重要です

ぜひ学んでいきましょう

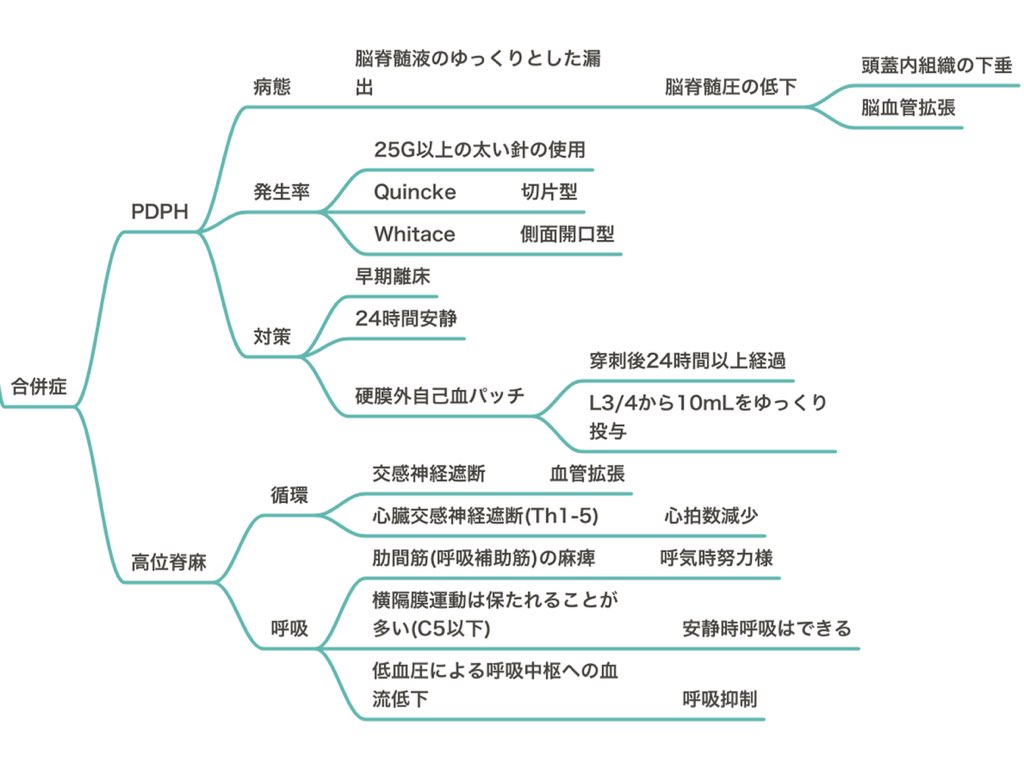

ここでは、「PDPH」と「高位脊麻」の2つを取り上げたいと思います

PDPH

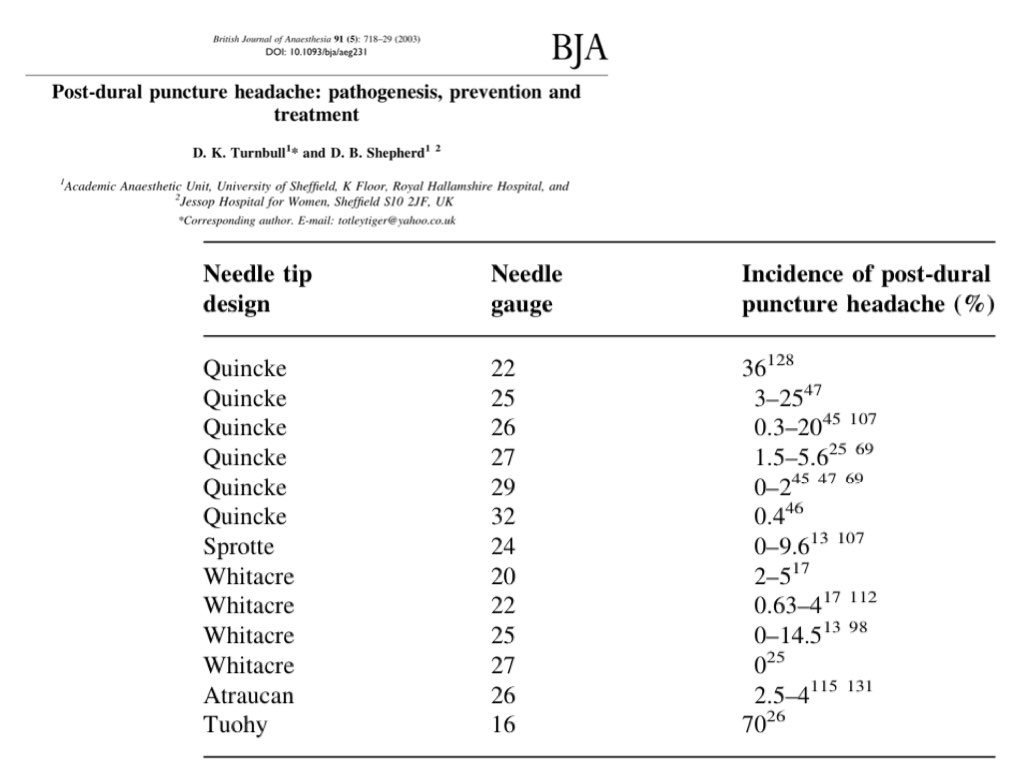

PDPHとは脊髄くも膜下麻酔施行後に起こる頭痛のことです

病態については上記の通りであり、髄液の漏出が原因であります

昔はこの合併症を理由に外科医から脊髄くも膜下麻酔が毛嫌いされていました

しかし原因の明確化と器材の開発により、その発生率は格段に減少してきました

なるべく細い針(27G)で、やさしく(鈍針、側面開口型)組織を貫くことで髄液の漏出を減らせることが明らかになったのです

それでも発生率はゼロではありません

発症した際は対策が必要です

ここでも昔とは大きく考え方が変わったことがあります

「頭を上げないようにする」という対策法についてです

どちらの論文結果もあるようですが、少なくとも術後絶対安静が正解ではないということです

まだ足が動かない患者が、少しでも頭を上げようものなら

「動かないで!」

と叫ぶ看護師には優しく教えてあげてくださいね

治療法としては損傷した組織を塞いで、髄液の漏出を止めるという方法があります

硬膜外自己血パッチ、俗に言うブラッドパッチです

脊麻後、24時間以上空けてから同部位に硬膜穿刺を行います

そこに患者から採血した10 mL程度の血液を投与するのです

穿刺後に頭痛を起こした患者に再度穿刺をするというこの手技は、なかなかハードルが高いですよね

そのため日本ではあまり行われていないようです

私も見たことが1度あるのみで、自ら行ったことはありません

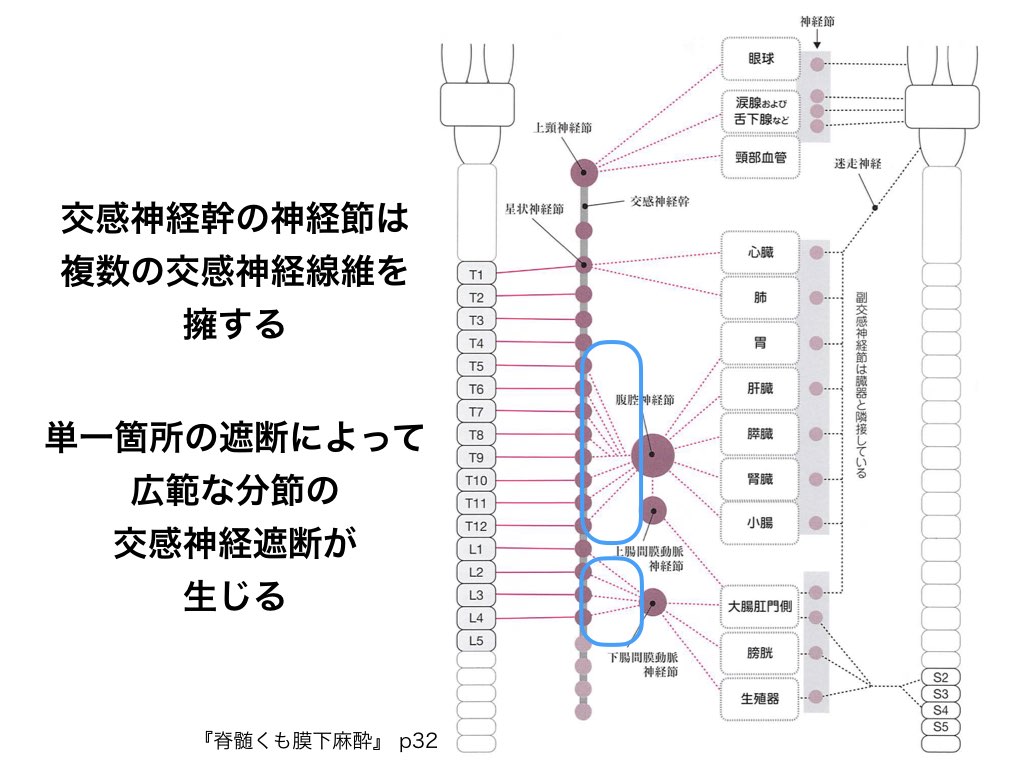

高位脊麻

高位脊麻はいわゆる、脊髄くも膜下麻酔が効き過ぎた状況です

局所麻酔薬が頭部に広がり過ぎると、広範に交感神経が遮断されてしまいます

交感神経の遮断は血管拡張を伴い、血圧を低下させます

第1-5胸髄まで麻酔範囲が広がると、心臓交感神経遮断も起こり徐脈となります

場合によっては高度徐脈から心停止となることもあるのです

一方で呼吸に関しては、麻酔範囲が広域となっても呼吸停止となることは稀です

第5頚髄にまで及んでも横隔膜運動は保たれるため、安静時呼吸は可能なのです

とは言っても、余力は全くありません

少しでも負荷がかかれば呼吸補助筋は麻痺しているため、たちまち努力様となります

また、低血圧から呼吸中枢の血流が低下してしまうと呼吸抑制が起こってしまうのです

いかがだったでしょうか

最初に述べたように、脊髄くも膜下麻酔を十分理解し技術を磨き、

ぜひ『プロの脊麻』を多くの患者に提供していただければと思います

かなり長文になってしまいましたが、最後まで読んでいただきありがとうございました

今回の参考資料はこちら↓↓

コメント